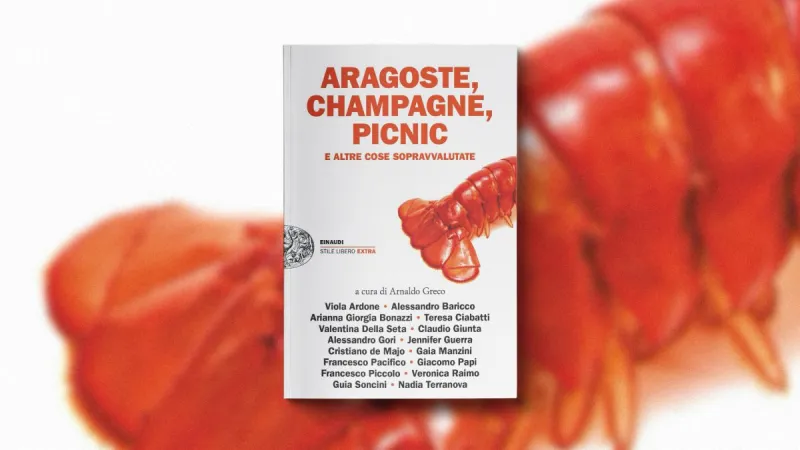

Qualche mese fa è uscito per Einaudi un libro a più voci curato da Arnaldo Greco intitolato “Aragoste, Champagne, Picnic e altre cose sopravvalutate”. La domanda era “Qual è secondo te una cosa molto sopravvalutata?”. Qui sotto la mia risposta.

Alle scuole elementari la maestra ci faceva cominciare la giornata con il segno della croce e il Padre nostro. Ripetevamo i gesti e le parole con compunzione: tutti in piedi tranne Daniele, che restava seduto e zitto perché «era protestante e non credeva alla Madonna». Daniele – erano tempi rilassatissimi – non soffriva per niente di questo stigma, né noi glielo facevamo pesare. Anzi, era l’età in cui piccole incomprensibili differenze culturali del genere hanno il fascino dell’esotismo: e infatti Daniele è uno dei pochi compagni di classe di cui ancora mi ricordi la faccia.

I nostri genitori sapevano che la maestra ci faceva pregare, ma non credo che qualcuno abbia mai protestato, nemmeno i liberi pensatori, se pure ce n’erano in quel pezzo di periferia torinese. Alla fine degli anni Settanta l’Italia era ancora un paese cattolico, simulatamente cattolico, e invocare la laicità dello Stato sarebbe stato di cattivo gusto; e poi i genitori tendevano a non intromettersi, non esistevano ancora come gruppo di pressione: la preghiera e il crocifisso appeso al muro erano cose che riguardavano noi e i nostri insegnanti, non loro. C’era anche il catechismo, il venerdì pomeriggio, frequentato con la stessa inerte rassegnazione. Era più o meno la stessa dieta che era stata somministrata ai nostri genitori e prima di loro ai nostri nonni e bisnonni, ma è un fatto che quella routine di segni della croce cincischiati e di messe della domenica ha finito per produrre soprattutto atei. La dieta era la stessa seguita da decine di generazioni, ma l’ambiente era cambiato: era difficile crescere buoni cattolici mentre davano Deejay Television e Drive In in TV. E poi – forse avvertiti della secolarizzazione in corso – non solo la maestra ma persino i preti sembravano poco convinti.

Invece alle medie avevamo un’insegnante di italiano laica e progressista molto convinta a cui piaceva ogni tanto dare una rinfrescata ai programmi, perciò alternava all’Iliade e all’Odissea le pagine migliori del cantautorato italiano, e certe canzoni ce le faceva anche cantare in coro, con la complicità dell’insegnante di musica – ben felici, noi e lui, di dimenticare per un attimo lo strazio di Alouette sull’Aulos Soprano. Tra i cantautori prediletti, Giorgio Gaber; e, tra le canzoni di Gaber, prediletta era La libertà, sia perché si adattava benissimo all’esecuzione corale sia per il suo denso contenuto morale-edificante, che dopo l’esecuzione veniva sviscerato, discusso in un franco dibattito fra tredicenni. Tutti insieme:

La libertà

non è star sopra un albero

non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero

libertà è partecipazione

«Partecipare», sintetizzava la professoressa, «bisogna partecipare».

Ma bisogna proprio? «Non è altrettanto prezioso – pensavo io – il diritto di non partecipare, di astenersi dal fare le cose che fanno gli altri, insieme agli altri? Chi è il benemerito che scriverà una canzone per confortare i solipsisti, gli individualisti, quelli che della libertà hanno un’idea non troppo lontana dallo stare sopra un albero mentre sotto gli altri si agitano, o dallo svolazzare come un moscone mentre gli altri si dedicano anima e corpo a una Causa? E cosa vuol dire che la libertà non è uno spazio libero? Certo che è uno spazio libero: il mio spazio, riempito da ciò che voglio io, e con chi voglio io, “la gioia – come ha scritto Tocqueville – di poter parlare, agire, respirare senza coartazioni, sotto il solo freno di Dio e della legge”. Non è questa libertà di fare ma soprattutto di non fare, di non partecipare, non è l’assenza di costrizioni il nucleo, l’essenza della più bella di tutte le invenzioni, la libertà dei moderni?».

Cioè no, non pensavo esattamente questo, alle medie. Ma forse avrei pensato questo se avessi avuto anche le parole per esprimere un pensiero del genere. Ma non le avevo, così ricordo solo un confuso senso di disagio ogni volta che, l’indice alzato, ammonente, la professoressa scandiva la prima parola del ritornello: «La libertà, la li-ber-tà, ragazzi, non è…» (anni dopo, inopinatamente, quel senso di disagio e di pena sarebbero riemersi alla coscienza, tipo madeleine, sentendo il ritornello «o-ne-stà, o-ne-stà!» dei Cinquestelle, con relativi disegni di democrazia diretta, meet-up, e tutte le altre sciagurate attività partecipative). La scuola, lo Stato, l’Italia non doveva garantire ai suoi piccoli cittadini soprattutto il diritto di essere lasciati in pace? Pareva di no.

(Lui, Gaber, non aveva colpe, o quasi. Era ancora il Gaber delizioso di Com’è bella la città e dello Shampoo, solo molto più tardi si sarebbe abbattuta anche su di lui la moira dell’intellettuale italiano, che non è quella che pensava Arbasino – bella promessa, venerato maestro, solito stronzo – ma quella che corona una giovinezza incendiaria con una maturità da trombone e, se ci si arriva, con una senescenza da predicatore, lanciatore di messaggi, firmatore di manifesti: gli album dei sessant’anni, La mia generazione ha perso e Io non mi sento italiano sono già abbastanza su quella china).

*

Avevo grandi aspettative sulle scuole superiori: cosa può esserci di meglio del greco e del latino per astrarsi nella pura contemplazione, lontano dai fatti dell’esistenza? Che c’entra Tucidide con la mia vita? Ma non avevo fatto i conti con la Sindrome del Collegamento. Non bastava tradurre, anche bene, benissimo (media del 9) il discorso di Pericle agli ateniesi, non bastava tradurre alla perfezione la Pro Archia di Cicerone, non bastavano venti secoli di distanza per stare tranquilli; al contrario, quella distanza andava superata, annullata attraverso una sapiente opera di attualizzazione. Perché non si dava contemplazione disinteressata, bisognava essere coinvolti, riferire al presente, a sé, la lezione degli antichi. «In che modo le parole di Pericle possono considerarsi valide non solo per chi lo ascoltava nel quinto secolo avanti Cristo ma anche per il lettore di oggi»? E «la difesa dello studio e della cultura che si trova nell’orazione ciceroniana ha perso forse di attualità in un mondo che allo studio e alla cultura sembra concedere sempre meno spazio?». Cose così. (Anche qui, flash-forward: trent’anni dopo mi trovo a fare delle antologie per le scuole in cui questo genere di sollecitazioni si è fatto così frequente che Tucidide e Cicerone nemmeno si leggono più, si passa subito al riassunto virtuista e all’applicazione pratica).

Questo in classe. Poi c’era la vita d’istituto, il caldo invito a prendervi parte, a farsi avanti, a dire la propria nelle apposite assemblee che il legislatore degli anni Settanta aveva da poco introdotto nelle scuole italiane mobilitando più o meno tutti, anche i genitori e i bidelli. Ma come cazzo? Vi pagano profumatamente per insegnare, per amministrare, e voi delegate?

Così c’erano i rappresentanti degli studenti, e una volta l’anno le elezioni dei rappresentanti, con relative riunioni per la presentazione dei programmi, dibattiti, striscioni. Io non mi capacitavo del fatto che qualcuno a sedici anni volesse dedicare del tempo extra all’amministrazione del Liceo «Massimo D’Azeglio», ma allora mi sfuggiva il fatto che fare i rappresentanti degli studenti voleva dire prendersi un spicchio di potere, e soprattutto diventare visibili, attirandosi così il rispetto degli insegnanti, che amano allearsi con gli studenti più popolari, nonché l’interesse e, con appena un po’ di fortuna, il favore delle ragazze: non è vero che comandare è meglio che fottere, almeno a quell’età, ma se uno di solito non fotte (e chi si candidava alle elezioni studentesche non aveva quasi mai il profilo dello scopatore), comandare può essere un buon modo per fottere; per limonare, almeno.

Al D’Azeglio c’era un candidato di sinistra a capo della lista Meliora latent (articolo 1 della Nuova Costituzione italiana: proibire il latino; non bisogna mai dimenticare che Di Maio al liceo era candidato della lista Cogito ergo sum, il latino è sempre segno di un crampo all’intelligenza); e c’era un candidato di destra, non ricordo il nome della lista, che poi ha fatto politica a livello comunale e regionale con Fini e poi con la Lega. Di lui ricordo solo che indossava giacca e cravatta in prima liceo (altro Segno inequivocabile) e che parlando agitava gli occhiali facendogli fare un semicerchio nell’aria, un gesto che tanti anni dopo, per caso, in Venezuela, avrei rivisto fare uguale uguale a un ministro di Maduro particolarmente stronzo: avevo scoperto una Pathosformel. Perché ci fosse bisogno di una destra e di una sinistra anche nella rappresentanza studentesca non mi era ben chiaro allora e non mi è tanto chiaro neppure adesso. Forse era un lascito dell’iperpolitica degli anni Settanta, forse era il solito vizio italiano di travestire da conflitti ideali quelle che sono più che altro simpatie o antipatie personali. Devo averlo chiesto al mio professore di storia e filosofia, perché ricordo bene la sua risposta: «È chiaro che non si può fare una lista unica, perché non possono stare insieme persone che si dividerebbero su qualsiasi cosa che sia più importante dell’acquisto della carta igienica per i bagni». Io non riuscivo a pensare a niente di più importante della carta igienica, e a niente che implicasse una divisione tra destra e sinistra; loro sì. (Però non usava ancora occupare: detestavamo troppo la scuola e gli insegnanti per volerci passare una settimana intera facendoci le canne e cagando nei cessi comuni).

*

Fuori dalla scuola il mio spirito anarchico-individualista trovava sollievo in un piccolo numero di organizzazioni informali fondate sull’adesione volontaria: il gruppetto degli amici del pallone, il gruppetto degli amici della montagna, la biblioteca di quartiere, i tre o quattro coetanei con cui semplicemente uscivo a chiacchierare per ore (quanto tempo sprecato, quante parole dette e ascoltate inutilmente, non ne ricordo nemmeno una: qualcuno dovrebbe dirlo, agli adolescenti). Ma il Mondo tendeva i suoi tentacoli producendo organizzazioni semi-formali o formali fondate sull’adesione di mamma e papà, naturalmente vittime a loro volta di una macchina più grande di loro («… ma anche loro erano stati fottuti / da imbecilli con cappotti e cappelli fuori moda / che metà del tempo lo passavano a far moine / e metà cercando di strozzarsi»: c’è sempre una poesia di Larkin adatta alla situazione): oltre alla domenica mattina in chiesa e il venerdì al catechismo, le visite ai parenti, il cenone di Capodanno, le grigliate in campagna a Pasquetta coi colleghi di mio padre. Nessuno veramente aveva voglia di fare queste cose, tutti sbuffavano mentre si vestivano per uscire di casa: ma il fatto è che la frase più importante che ho imparato a dire studiando, emancipandomi, la semplicissima frase «No grazie, ho altri programmi», allora né io né i miei eravamo in grado di dirla. Andavamo, ricevevamo, ci rovinavamo serate, giorni, estati in sequenza, come se la vita fosse infinita. Sottrarsi ai falsi doveri della socialità: ecco uno dei frutti meno apprezzati ma più apprezzabili dell’istruzione (c’è sempre una poesia di Larkin adatta alla situazione: «Io e mia moglie abbiamo chiesto a una banda di stronzi / di venire a sprecare il loro tempo e il nostro: magari / le va di raggiungerci? Col cazzo, mio caro…»).

La casa invece era proprio il paradiso del non stare insieme, a un’età in cui la privacy può anche diventare un problema, può produrre hikikomori; ma in cui la sua assenza può ferire gli animi sensibili, cioè socievoli sì ma fino a un certo punto: io, beato, avevo la mia cameretta, il cortile-garage a cui potevano accedere solo i figli dei condomini; invece, a duecento metri in linea d’aria, i miei cugini proletari abitavano un tutt’altro mondo, vivevano una tutt’altra socialità coatta in quanto fortunati beneficiari di casa popolare. Avrei trovato anni dopo in un libro di Doninelli su Milano il nome dei mandanti: «I poveri devono subire non solo una casa mal costruita, ma anche tutte le idee dell’architetto per farlo vivere meglio: tra queste, immancabile, un brutto spazio verde all’interno del complesso abitativo. Una corona di case di quattro piani dai balconi rettangolari e dall’intonaco quasi sempre scrostato chiude questo polmone verde nell’enfisema del suo grigio. “Le parti comuni!, le parti comuni!”. Perché la gente deve socializzare, perché la dimensione abitativa non può ridursi alla microcellula familiare e al cubicolo a essa destinato. E allora moltiplichiamo i luoghi d’incontro, gli spazi di creatività comune (polenta e salsicce alla griglia), creiamo un mondo di festa perenne, dove Tizio presta il basilico a Caio, e Caio va da Sempronio col trapano per fissare uno scaffale. E le mogli si parlano dai balconi. Quante fantasie, che cattiva letteratura, poveri architetti malati d’umanesimo e di socialismo che per loro non sarà mai scientifico ma sempre utopico» (Luca Doninelli, Il crollo delle aspettative, Milano, Garzanti 2005, p. 38).

Studente universitario a Pisa negli anni Novanta, ho poi visto in atto il movimento reale che aboliva la Partecipazione sollevandola, assorbendola nella sfera più elevata dell’Impegno, e ho anche fatto in tempo a incontrare gli ultimi reduci delle lotte tra Sessantotto e Settantasette, anche alcuni ex-capi del Movimento, adesso tutti ottimi pensionati retributivi, e ho dovuto constatare che erano abbastanza spesso persone da niente, sia nel modo di pensare – perché univano a una ridottissima esperienza della vita una sicurezza di giudizio, un’assenza di dubbi che veniva loro dai libri, e da libri spesso interpretati alla cazzo di cane – quanto nel modo di comportarsi: spregiudicati nei rapporti di potere, settari, pazzi per la fica (in gioventù) e per il denaro (nella maturità), patologicamente vanitosi; e spesso poco gentili nei rapporti personali, quasi avessero introiettato come habitus gli sconci versi di Brecht «Oh, noi / che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, / noi non abbiamo potuto essere gentili»: e si perdona quasi tutto, ma non la mancanza di gentilezza.

Uno di questi, in particolare, me lo ricordo bene per un episodio. Era estate, sfilavo in un corteo anti-berlusconiano, un corteo abbastanza micragnoso, qualche centinaio di persone che si trascinava sui lungarni nella controra pisana. Attraversato il Ponte di Mezzo, il corteo ha incrociato una strada traversa e sulla strada, col semaforo verde, passava un tappezziere, con lo scaleo di legno legato sul tetto del Fiorino. O meglio, il tappezziere tentava di passare, perché il piccolo corteo gli era finito tra le ruote e lo aveva costretto a fermarsi. Il tappezziere ha suonato timidamente il clacson, e allora dal corteo, poco più avanti di me, si è fatto strada questo tale, un docente di filosofia dell’università, sui cinquant’anni, mite glossatore del giovane Marx, che issandosi sul Fiorino ha afferrato lo scaleo e, scuotendolo, ha cominciato a gridare «Sì, ma non è che si può fermare il corteo eh! Dobbiamo passare!». E intanto si guardava attorno, e gli altri gli davano ragione, e sarebbero stati senz’altro pronti a spalleggiarlo se il tappezziere, che evidentemente aveva fretta di andare al lavoro, fosse sceso dal Fiorino per protestare, per menare le mani. Il tappezziere non è sceso, il corteo è passato col rosso e ha continuato la sua strada, mi pare verso la sede di Forza Italia; e mentre tutti i dettagli della scena, con gli anni, mi sono scivolati via dalla memoria, mi è rimasto nitido il ricordo del viso raggiante del docente di filosofia, vincente a quella prova del fuoco, raggiante ma atteggiato a serietà, quasi a pena; come se stesse pensando: noi, che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non abbiamo potuto essere gentili.

Io ero lì in mezzo alla piccola aggressiva folla anti-berlusconiana, il tappezziere era solo, io non ha avuto la prontezza o il coraggio di aiutarlo: può darsi che questo piccolo trauma abbia acuito il mio fastidio per le imprese collettive, specie per quelle che si presentano con la faccia della virtù. E poi gli anni, i cattivi spiriti dell’età… Dire noi mi è diventato quasi sempre insopportabile, ho cominciato a reagire con una smorfia a tutte le dichiarazioni fatte a nome di un gruppo che in teoria poteva contarmi tra i suoi membri: noi insegnanti, noi intellettuali, noi ex-normalisti, noi italiani… Per non parlare dei gruppi a cui non potevo appartenere: noi donne, noi trans, noi che abbiamo fatto due anni di DAD. E allora? E perché mai la partecipazione a un solo carattere, la condivisione di una sola esperienza dovrebbe essere condizione sufficiente a formare un gruppo, a dire noi, quest’odiosissimo pronome? Ogni compagnia non conosciuta e non scelta, individuo per individuo, amico per amico, mi fa subito pensare alla Psicologia della folla di Le Bon, a Massa e potere di Canetti, alla Volksgemeinschaft nazista, a Piazza Venezia il 10 giugno del 1940. Quando in Che cosa credo di Forster ho letto: «se dovessi scegliere fra tradire la mia patria e tradire i miei amici spero che avrei il fegato di tradire la mia patria», ho pensato ma certo!, che si fottano le associazioni a cui mi sono trovato iscritto senza saperlo, a tradimento.

*

Negli ultimi anni mi è capitato spesso di andare nelle scuole superiori italiane, e in almeno sei o sette delle decine che ho visitato c’era un muro decorato con la scritta gaberiana «Libertà è partecipazione». Nelle altre, la frase non era scritta sui muri ma era incisa nei cuori degli insegnanti, che a loro volta la incidevano in quelli degli studenti: partecipare, intervenire, dire la propria non sono forse il fondamento di un’educazione democratica? «Lo studente – ripetono a ogni pagina le indicazioni del MIUR per i licei – partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata al contesto». Così mi sono fatto nella testa il discorso che non avevo potuto fare quand’ero più giovane: sì, va bene partecipare e interagire, ma mi pare che a scuola bisognerebbe insegnare anche la verità complementare, che libertà può voler dire non partecipare, astenersi dall’azione e dal discorso se si crede che il proprio contributo sia inadeguato, o poco significativo, o se proprio non se ne ha voglia. Nella ‘educazione alla socialità e allo stare insieme’ mi piacerebbe che l’invito a dire la propria venisse temperato, ogni tanto, dall’invito a non dirla, e a prestare attenzione piuttosto a ciò che hanno detto e, soprattutto, scritto gli altri. Ascoltare, non parlare, è il verbo che ricorre più spesso nella pagina di Sulla libertà in cui Mill disegna il profilo della persona di giudizio: «questa persona ha tenuto la mente aperta alla critica delle proprie opinioni e della propria condotta; ha prestato ascolto a tutto ciò che poteva essere detto contro di sé; ha compreso che l’unico modo in cui un uomo può tentare di conoscere un argomento nella sua completezza, è quello di ascoltare quanto può essere detto su di esso da sostenitori di ogni tipo di opinione».

Per questo non riesco a rallegrarmi del fatto che nelle scuole prenda piede la moda dei ‘tornei di dibattito argomentativo’, preferirei che gli studenti leggessero il saggio di Albert Hirschman Opinioni testardamente professate e democrazia – dieci pagine in tutto, memento per tutti noi logorroici – per imparare a diffidare degli strong-opinionated e a non vergognarsi di avere idee incerte e sfocate su un sacco di cose, e che s’insegnasse soprattutto quello che Davidson ha chiamato il ‘principio di carità’, cioè l’idea che chi sta parlando con noi condivida più o meno i nostri stessi princìpi, e insomma non è quasi mai il caso di litigare (Avere opinioni sarebbe stata la mia prima scelta, tra le cose sopravvalutate di cui si parla in questo libro, solo che Hirschman aveva detto sull’argomento tutto il dicibile; Partecipare sta nella stessa famiglia di Avere opinioni, ma è un ripiego).

Nella prima puntata di Horace and Pete, la serie TV di Louis CK, a un certo punto due dei clienti del bar si mettono a difendere uno le posizioni dei conservatori e l’altro le posizioni dei liberal, e la conversazione diventa presto una lite, finché un terzo avventore si mette in mezzo e a poco a poco li convince che le loro posizioni non sono poi troppo distanti, che il loro errore consiste nel partire da un’idea sbagliata delle opinioni dell’interlocutore. Ecco che, grazie alla mediazione di una persona più saggia, la conversazione ha permesso ai due litiganti di capire che ciò che li rende simili è più di ciò che li rende diversi. Virtù del dialogo, pensa lo spettatore. Invece no. Ecco che un quarto personaggio interviene per dire che tutta quella attività di mediazione, quella faticosa ricerca di un terreno comune, è una finzione: «They’re not trying to reach an agreement, this is fucking sport!». Le persone più intelligenti, nel bar, se ne sono rimaste zitte davanti alla loro birra.